2025年 11月 3日(月)は、三愛病院が鹿児島市の内科当番医となっております。

当院の当番医を受診される方は、以下の内容をご確認の上、受診をお願いいたします。

中学生以下のお子さんは、小児科の受診をお願いいたします。

内科当番医の受診をご希望の方は、出来るだけ、17:30までにお越しください。

17時30分を過ぎますと、救急外来以外の診療は、お受けできない場合がございます。

◆当院の当番医は、電話等での予約受付を行っておりません。

受付順で、診察のご案内をいたします。

※受診者が多く、診療対応困難となった場合、診療受付を終了する場合がございます。

◆不織布マスクの着用をお願いいたします。

◆発熱等かぜ症状がある方や感染症の方との接触歴があり、感染症の疑いがある方は、受付時にお知らせください。

発熱等患者の待合場所をご案内いたします。

<受診時にお持ちいただくもの>

・マイナ保険証または健康保険証、各種受給者証

・お薬手帳

当番医医療機関:三愛病院 鹿児島市郡元3丁目14番7号

患者駐車場は、三愛病院の建物下(1階部分)にございます。

駐車場は、三愛病院の建物西側(国道の反対側)より入場できます。

満車の場合、別の駐車場をご案内いたしますので、当院までご連絡下さい。

感染予防対策のため、ご不便をおかけいたしますが、ご協力の程、宜しくお願いいたします。

ご不明な点等ございましたら、当院職員へお問い合わせください。

三愛病院 代表電話番号:099-252-6622

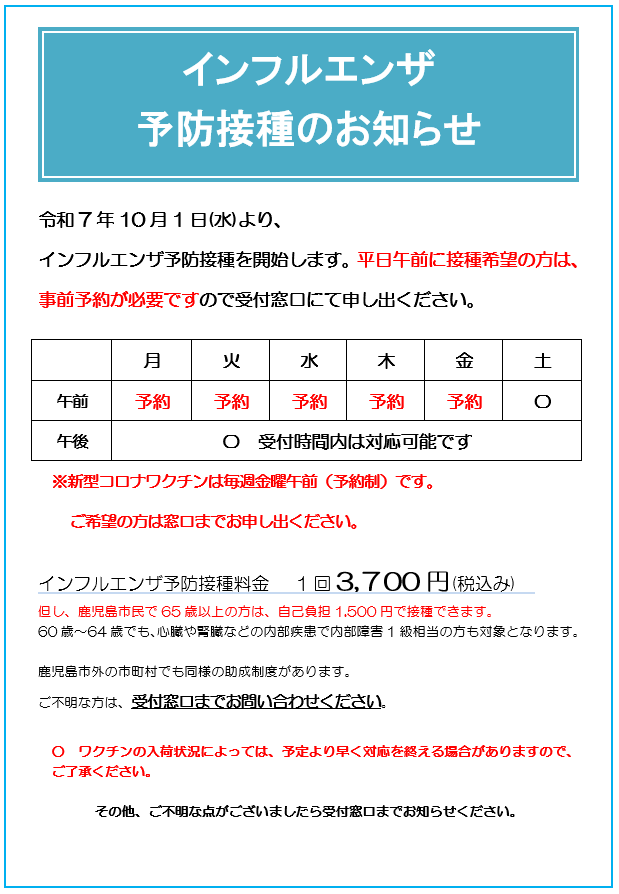

インフルエンザ予防接種がはじまりました。

ご希望の方は、以下の内容をご確認ください。

ご不明な点等がございましたら、お問い合わせください。

社会医療法人三愛会 理事長

整形外科で治療を受けている患者さんから、

「食事でできることはありますか?」とよく質問をいただきます。

実は、骨や筋肉を元気にするためには栄養の力がとても大切です。

ここでは、回復を助ける基本の栄養ポイントをご紹介します。

骨折や手術の後、体を修復するためには「材料」が必要です。

その材料になるのがたんぱく質です。

・肉・魚・卵・豆腐・牛乳などに豊富

毎食「手のひらサイズ」を目安にしましょう。

骨の回復や骨粗鬆症予防に欠かせません。

・カルシウム:牛乳、ヨーグルト、小魚、チーズ

・ビタミンD:鮭、いわし、しいたけ、しめじ

牛乳コップ1杯で、1日に必要なカルシウムの約3分の1がとれます。

手術後やけがの回復をサポートします。

・ビタミンC:みかん、いちご、ブロッコリー、ピーマン

・亜鉛:かき、肉、魚

野菜や果物を食卓に1品プラスするのがおすすめです。

入院中や手術後は、食欲が落ちることもあります。そんな時は…

・少しずつでも抜くよりも食べる

・ヨーグルト、プリン、スープなど口当たりの良いものを選ぶ

・補食(おやつ)として、牛乳やバナナを取り入れる

★ポイント★

整形外科の患者さんに大切なのは…

・たんぱく質(体を治す材料)

・カルシウムとビタミンD(骨を強くする)

・ビタミンC・亜鉛(傷の治りを助ける)

まずは毎日の食事に取り入れやすく、効果が分かりやすい

卵や豆腐を1品プラスしてみましょう♪

★☆三愛病院 栄養課☆★

2025年9月28日(日)は、三愛病院が鹿児島市の整形外科当番医となっております。

当院の当番医を受診される方は、以下の内容をご確認の上、受診をお願いいたします。

受診をご希望の方は、出来るだけ、17:00までにお越しください。

17時を過ぎますと、救急以外の診療は、お受けできない場合がございます。

◆当院の当番医は、電話等での予約受付を行っておりません。

受付順で、診察のご案内をいたします。

※受診者が多く、診療対応困難となった場合、診療受付を終了する場合がございます。

◆不織布マスクの着用、手指消毒のご協力をお願いいたします。

<受診時にお持ちいただくもの>

・マイナ保険証または健康保険証、各種受給者証

・お薬手帳

三愛病院:鹿児島市郡元3丁目14番7号

駐車場は、三愛病院の建物下にございます。満車の場合、当院までご連絡ください。

連絡先:三愛病院(代表電話)099-252-6622

新型コロナウイルス等の感染予防対策にご協力の程、宜しくお願いいたします。

ご不明な点等ございましたら、当院までお問い合わせください。

暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

当院では、今年もお盆に精進料理メニューをお出ししました(^^)/

「精進揚げ」とは肉や魚など動物性の食品を使用しない精進料理のひとつで、 主に野菜を使った揚げ物です。

ちなみに当院では・・・

☆えび・・・殻はカルシウムが豊富で骨粗鬆症予防にも効果的です。

☆おくら・・・βカロテンが豊富な緑黄色野菜で免疫力アップに繋がります。

☆まいたけ・・・ビタミンDが豊富でカルシウム吸収を高めます。

油と一緒に摂ることで吸収率が高くなるので炒めや揚げ物がおすすめです!

☆かぼちゃ・・・ビタミンA・C・Eが豊富で抗酸化作用があり美肌効果があります。

上記4種類の食材を使用しました。今が旬の夏野菜を使用してもいいですね(^^♪

また、当院では、彩り良い抹茶そうめんを使用したそうめん汁をお出ししました。

そうめんの長さは「長寿」の象徴とされ、家族の健康と長生きを願う気持ちが

表現されており、細くても切れにくい強さは家族の絆や先祖とのつながりを

表していると言われています。

お盆に食べるデザートといえば「おはぎ」がありますね。

餡に使用される小豆の赤い色は邪気を払うとされており、砂糖は昔貴重品であった

と言われています。ご先祖様への敬意や感謝を伝えるため、お彼岸に「おはぎ」

を食べる習慣ができたようです。

入院中の患者様も、精進料理にちなんだメニューでお盆の時期を感じていただけた

のではないでしょうか(^^♪

まだまだ猛暑が続きますので、水分・塩分補給をこまめにして、熱中症に気を付けて

お過ごしください。

★☆三愛病院 栄養課☆★