三愛会では、OLS活動に取り組んでおります。

OLSとは、(Osteoporosis Liaison Service):骨粗しょう症リエゾンサービスの略称です。

骨粗鬆症による骨折を防ぐため、医師を中心に看護師や薬剤師、管理栄養士、リハビリスタッフ等の多職種が連携して、骨粗鬆症による骨折防止の為のサポートを行っております。

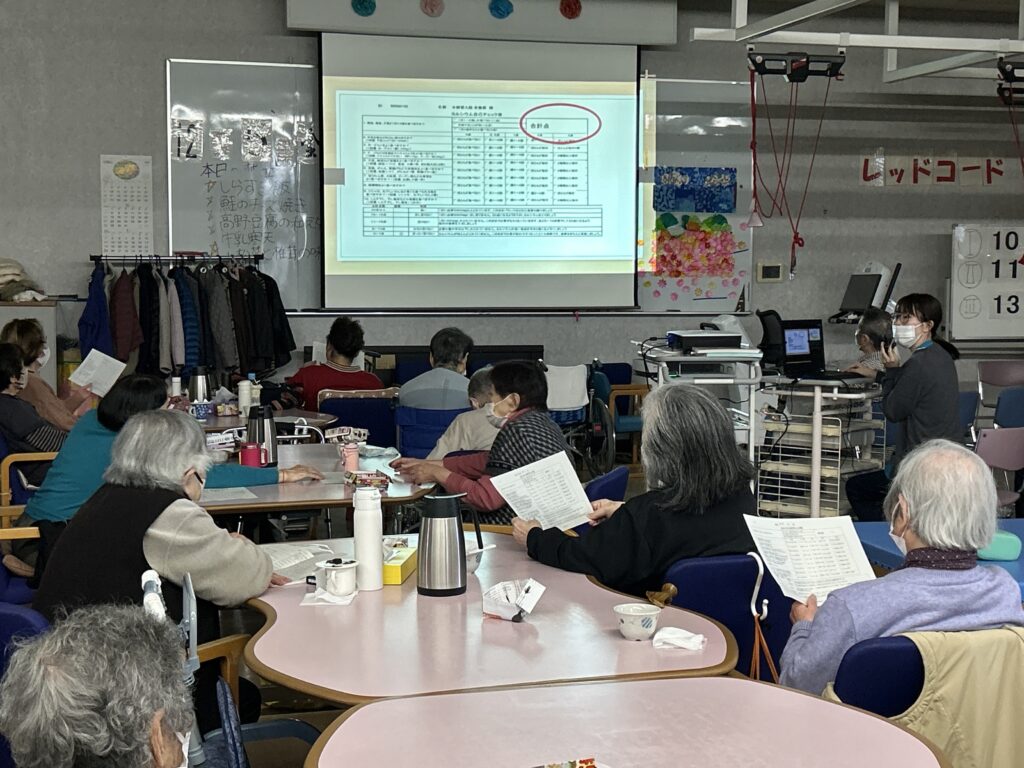

先日、三愛クリニック通所リハビリの利用者様を対象に『骨粗しょう症公開講座2025』を開催いたしました。

第1部では、看護師と管理栄養士によるスライドを用いた講演を行いました。

看護師:骨粗しょう症とは?骨が作られる仕組み・骨折が健康に与える影響

管理栄養士:骨粗しょう症予防に効果的な栄養について

カルシウムチェック・カルシウム摂取不足の状況を評価

講演中にはメモを取りながら熱心に話を聞いている方もいらっしゃり、講演後の質問タイムでは食事や薬について質問していました。

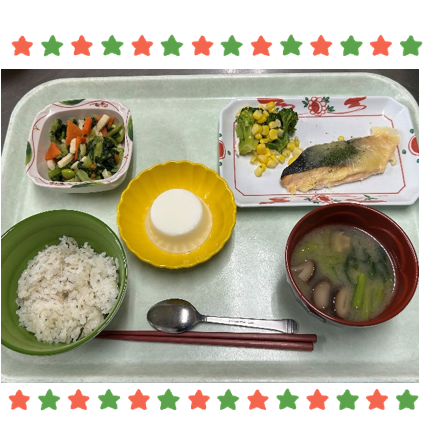

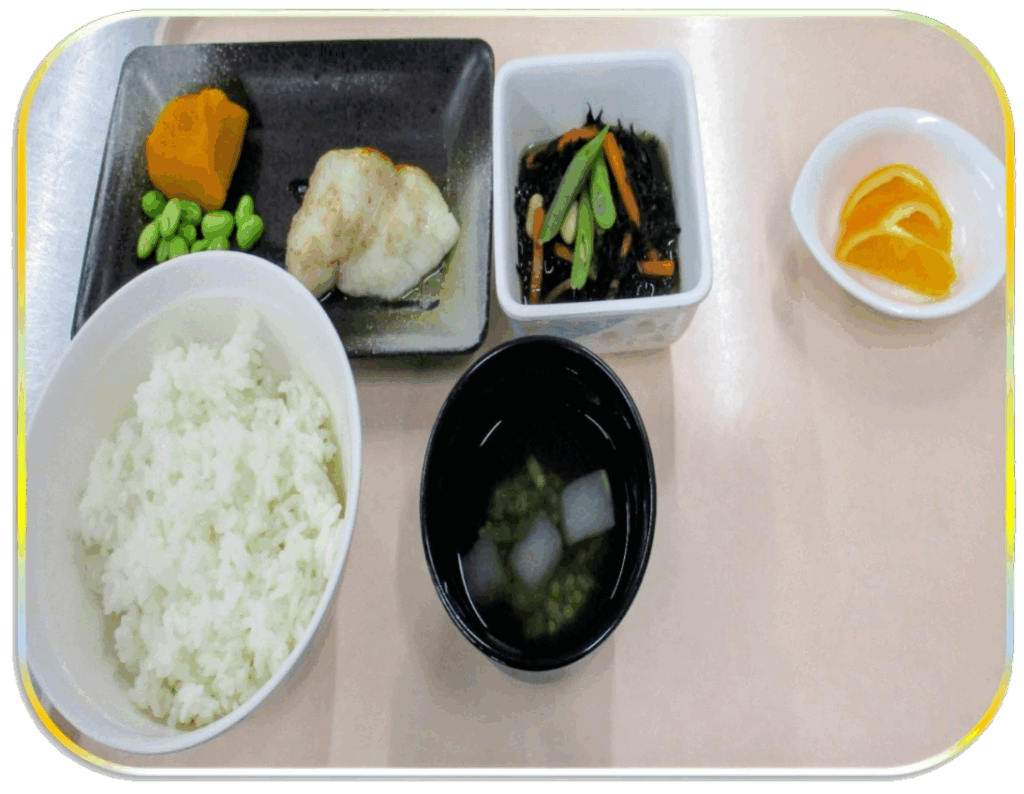

昼食として、骨粗しょう症によい食事~特別献立~をお出ししました。(12/6:栄養課記事参照)

彩りも綺麗で、皆さん美味しそうに召し上がっていました。

昼食後には理学療法士から座ってできる体操の紹介があり、職員と一緒に体を動かしました。

一生懸命取り組まれる姿勢が印象的で、参加者からは「動いたら身体があったまった」、「意外と疲れるね」というお声もありました。

最後に、本日の振り返りとして〇×クイズを出題しましたが皆さん見事に正解していました☆

今回の研修が、皆さんの骨折予防につながり、健康な生活にお役に立てれば幸いです。

最後になりましたが、地域公開講座に参加された皆さん、ご参加ありがとうございました。

本格的に寒くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか(^^♪

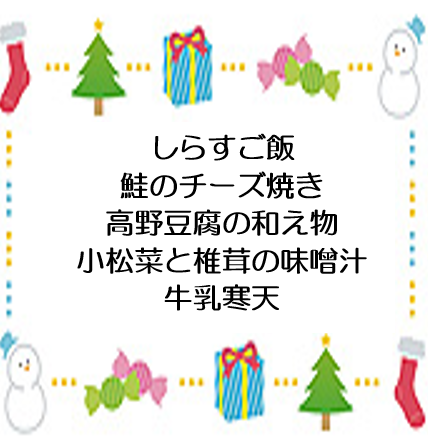

先日デイケアの利用者様へ、骨粗鬆症によい食事~特別献立~をお出ししました。

骨粗鬆症予防のために必要なカルシウム量は、1日約800mgだとされていますが

通常のお食事だと必要量を摂取することがなかなか難しくなっています。

そこで今回の特別献立は、必要なカルシウムをしっかり摂れるよう配慮し、

せっかく摂ったカルシウムを効率的に吸収できる栄養素も組み合わせました♪

おすすめの食材や組み合わせのポイントをご紹介いたします(^^)/

☆しらすご飯・・・カルシウムがたっぷり含まれる「しらす」を混ぜご飯に

することで、手軽にカルシウムアップできます。香りがよい大葉やゴマを入れ、

しょうゆとみりんの味付けだけでも風味豊かに仕上がります!

☆鮭のチーズ焼き・・・チーズは乳製品の1つでカルシウムが多く含まれます。

色々な食材と相性が良いですが、骨を丈夫にしたいときにおすすめなのは魚!特に

「鮭」です。鮭に含まれるビタミンDは、カルシウム吸収を高めてくれます。

☆高野豆腐の和え物・・・豆腐や厚揚げ、がんもどきなどの「大豆製品」も

カルシウムが豊富です。煮物や和え物にして取り入れたいですね!(^^)!

☆小松菜と椎茸の味噌汁・・・カルシウムを効率的に吸収するためにおすすめなのが

この2つの食材です。小松菜やほうれん草など「青菜」に含まれるビタミンKや、

椎茸や舞茸など「きのこ類」に含まれるビタミンDがカルシウムとの相性抜群です!

☆牛乳寒天・・・牛乳はなんといってもカルシウム!飲むのが苦手な方も、

デザートにすればつるんと食べやすいですよね♪

おやつには「カルシウム入りバウムクーヘン」を。

昼食とおやつだけでカルシウム約600mg摂れます。

朝食や夕食もしっかり摂れたら800mg達成です!

今からコツコツ骨のためにできることを、

まずは食事から取り組んでみませんか?(^^)/

今年も残りわずかとなりましたが、皆様お身体に気を付けてお過ごしください。

★☆三愛病院 栄養課☆★

11月23日は「勤労感謝の日」でした。

勤労感謝の日、どのような祝日か皆さん、ご存じでしょうか。

勤労感謝の日は毎年11月23日で「勤労を尊び、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう日」という精神のもと、戦後1948年にGHQによる政策の下、制定されました。

元々の起源は戦前の「新嘗祭(にいなめさい)」からきています。新嘗祭とは、その年の収穫に感謝して新穀を神様に供え翌年の豊穣を祈願する祭儀です。宮中儀式の一つで現在でも11月23日になると天皇陛下が新穀を宮中の神殿に供え、収穫を感謝し翌年の豊作を祈って新穀を召し上がります。

太陽暦が採用された明治時代に入ってから11月23日と定められ、以降は国民の休日になりました。

1948年に国民の祝日に関する法律によって、「勤労感謝の日」に生まれ変わりました。

前述の通り「勤労を尊び、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」ことを趣旨としています。

働くことの重要性を認識し、日々の労働によって生み出される恵みや、社会を支える人々へ感謝する日です。働く人に、そして食物の恵みにも感謝の気持ちを忘れないで日々過ごしたいものですね。

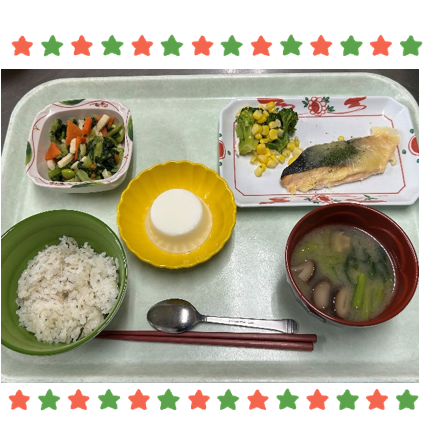

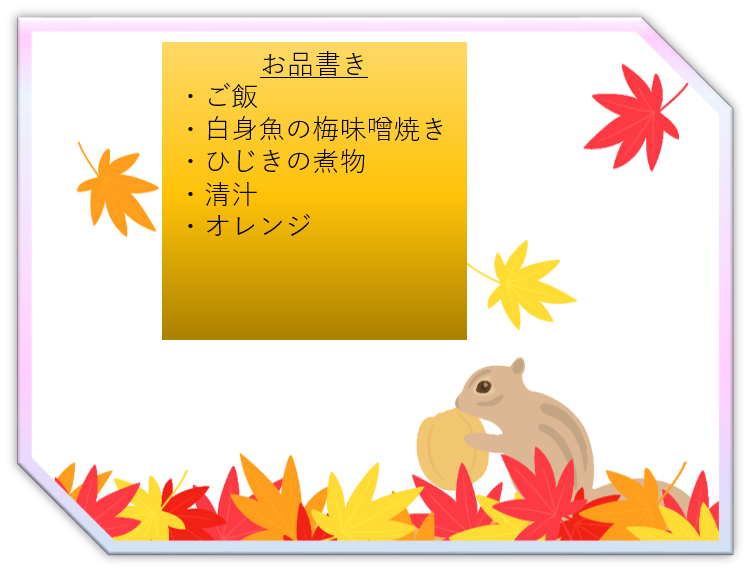

写真は11月23日、当院の昼食メニューです。

彩り良く、どれもおいしそうですね(^O^)

しっかり働くためにはまずは体調管理です!

これからも私たちは、お膳の並べられるまでに携わった方々の働き全てに感謝していきたいと思っております。

全ての食材にも感謝を込めて・・・

しっかり栄養をとって、

これからの寒い時期も元気に乗り切っていきましょう!!

★☆三愛病院 栄養課☆★

2025年 11月 3日(月)は、三愛病院が鹿児島市の内科当番医となっております。

当院の当番医を受診される方は、以下の内容をご確認の上、受診をお願いいたします。

中学生以下のお子さんは、小児科の受診をお願いいたします。

内科当番医の受診をご希望の方は、出来るだけ、17:30までにお越しください。

17時30分を過ぎますと、救急外来以外の診療は、お受けできない場合がございます。

◆当院の当番医は、電話等での予約受付を行っておりません。

受付順で、診察のご案内をいたします。

※受診者が多く、診療対応困難となった場合、診療受付を終了する場合がございます。

◆不織布マスクの着用をお願いいたします。

◆発熱等かぜ症状がある方や感染症の方との接触歴があり、感染症の疑いがある方は、受付時にお知らせください。

発熱等患者の待合場所をご案内いたします。

<受診時にお持ちいただくもの>

・マイナ保険証または健康保険証、各種受給者証

・お薬手帳

当番医医療機関:三愛病院 鹿児島市郡元3丁目14番7号

患者駐車場は、三愛病院の建物下(1階部分)にございます。

駐車場は、三愛病院の建物西側(国道の反対側)より入場できます。

満車の場合、別の駐車場をご案内いたしますので、当院までご連絡下さい。

感染予防対策のため、ご不便をおかけいたしますが、ご協力の程、宜しくお願いいたします。

ご不明な点等ございましたら、当院職員へお問い合わせください。

三愛病院 代表電話番号:099-252-6622

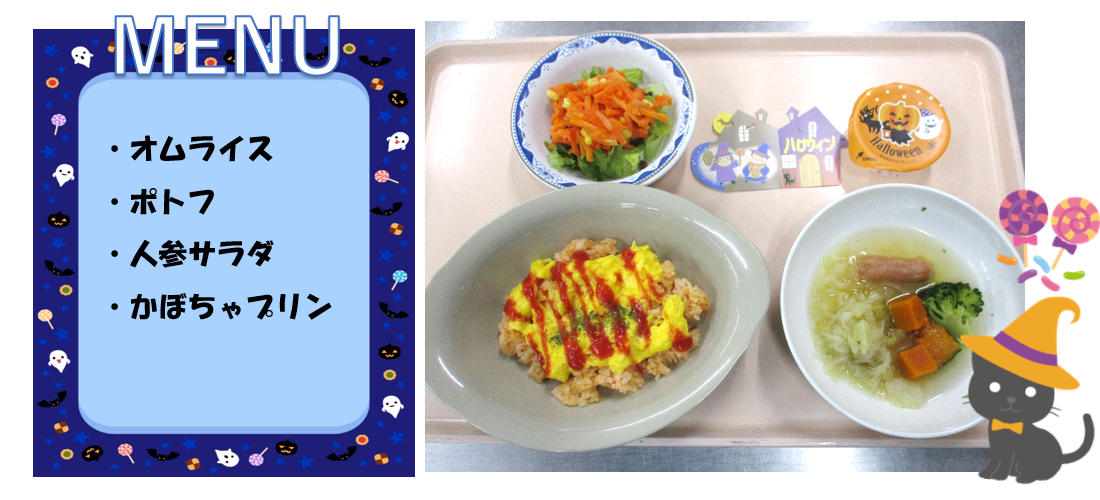

今日はハロウィン★日本でもだいぶお馴染みの行事となりましたね。

ハロウィンとは、キリスト教で毎年11月1日にあらゆる聖人を記念する祝日の前夜祭。

秋の収穫を祝い、悪霊を追い出すお祭りです。

ハロウィンといえば、パっと思い浮かぶ食材はかぼちゃですよね。

当院の今日のメニューのポトフは、いつもならジャガイモを使うところをハロウィンにちなんでかぼちゃに変えて提供いたしました!

今回は『かぼちゃ』についてご紹介したいと思います!(^^)!

一般に市販されているかぼちゃは大きく分けて3種類あります。

形が平たく縦に溝が入っており、でこぼこしています。

味は淡泊で、粘りがあり、煮くずれしにくいのが特徴のため煮物や

蒸しものに最適です。

また、醤油との相性がよく、日本料理に向いています。

日本かぼちゃと違って表面に溝がなくなめらかになっています。

糖質が多く甘いので栗かぼちゃとも呼ばれています。

その甘さを生かしてプリンやパイなどデザートにもよく利用されます。

金糸うりやズッキーニ、ハロウィンカボチャなどのことです。

形は細長いものや小型のものが多く、一般的なかぼちゃとは味も食味も

全く違っており、とても淡白な味をしています。

観賞用としても人気があります。

≪免疫力強化≫

βカロテンが体内でビタミンAとして働き、皮膚・粘膜を丈夫にすることで体の免疫力を高めてくれます。

≪便秘改善≫

食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境を整える働きがあります。

≪貧血予防≫

鉄分を多く含み、貧血予防に役立ちます。

≪冷え性や肩こりの改善≫

ビタミンEの含有量が野菜類の中でもトップクラスで、血行の改善に働きます。

≪美肌効果≫

ビタミンCとビタミンEが体内の細胞の酸化を防いでくれます。

特にビタミンCはコラーゲン生成に不可欠な栄養素です。

ハロウィンを楽しむと同時にかぼちゃ料理も楽しんでみてはいかがでしょうか?

★☆三愛病院 栄養課☆★

整形外科で治療を受けている患者さんから、

「食事でできることはありますか?」とよく質問をいただきます。

実は、骨や筋肉を元気にするためには栄養の力がとても大切です。

ここでは、回復を助ける基本の栄養ポイントをご紹介します。

骨折や手術の後、体を修復するためには「材料」が必要です。

その材料になるのがたんぱく質です。

・肉・魚・卵・豆腐・牛乳などに豊富

毎食「手のひらサイズ」を目安にしましょう。

骨の回復や骨粗鬆症予防に欠かせません。

・カルシウム:牛乳、ヨーグルト、小魚、チーズ

・ビタミンD:鮭、いわし、しいたけ、しめじ

牛乳コップ1杯で、1日に必要なカルシウムの約3分の1がとれます。

手術後やけがの回復をサポートします。

・ビタミンC:みかん、いちご、ブロッコリー、ピーマン

・亜鉛:かき、肉、魚

野菜や果物を食卓に1品プラスするのがおすすめです。

入院中や手術後は、食欲が落ちることもあります。そんな時は…

・少しずつでも抜くよりも食べる

・ヨーグルト、プリン、スープなど口当たりの良いものを選ぶ

・補食(おやつ)として、牛乳やバナナを取り入れる

★ポイント★

整形外科の患者さんに大切なのは…

・たんぱく質(体を治す材料)

・カルシウムとビタミンD(骨を強くする)

・ビタミンC・亜鉛(傷の治りを助ける)

まずは毎日の食事に取り入れやすく、効果が分かりやすい

卵や豆腐を1品プラスしてみましょう♪

★☆三愛病院 栄養課☆★

2025年9月28日(日)は、三愛病院が鹿児島市の整形外科当番医となっております。

当院の当番医を受診される方は、以下の内容をご確認の上、受診をお願いいたします。

受診をご希望の方は、出来るだけ、17:00までにお越しください。

17時を過ぎますと、救急以外の診療は、お受けできない場合がございます。

◆当院の当番医は、電話等での予約受付を行っておりません。

受付順で、診察のご案内をいたします。

※受診者が多く、診療対応困難となった場合、診療受付を終了する場合がございます。

◆不織布マスクの着用、手指消毒のご協力をお願いいたします。

<受診時にお持ちいただくもの>

・マイナ保険証または健康保険証、各種受給者証

・お薬手帳

三愛病院:鹿児島市郡元3丁目14番7号

駐車場は、三愛病院の建物下にございます。満車の場合、当院までご連絡ください。

連絡先:三愛病院(代表電話)099-252-6622

新型コロナウイルス等の感染予防対策にご協力の程、宜しくお願いいたします。

ご不明な点等ございましたら、当院までお問い合わせください。